REVIEWレビュー

大洪水の後で

大洪水の思念がおさまった直後のことだ、

一匹の野兎がいわおうぎと揺れうごく釣鐘草のなかに立ちどまり、

蜘蛛の巣を透かして虹に向かって祈りをあげた。A.ランボー「大洪水の後で」

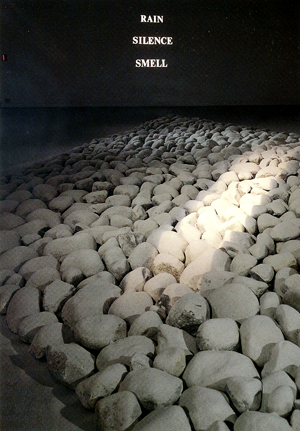

沈黙

喪失

虚構

明暗

不在

都市という廃墟

神話の回復

神話の力

阪神大震災、東京の地下鉄サリン事件、そして今も生々しく脳裏に残るニューヨークの世界貿易センタービルの崩壊と、私たちは大都会を巡るカタストロフをこの十年弱のうちに次々と体験してきた。

こうした大惨事以外にも、自動車の排気ガスによる環境汚染、人口の大都市への集中と貧富の差の拡大による都市のスラム化、犯罪の増加、ホームレスの増加、ごみ問題など都市は多くの危機を抱えている。しかし土屋公雄が問題とするのはそのような顕在化した危機ではない。

「悲しい人間とは所在のない人間である」とゆう夏目漱石の言葉に触発されて芸術活動を始めたとゆう彼は、都市が提供する利便さと快適さを享受しながらしかし私たちがいつのまにか抱えてしまっている欠落感や心の空洞、それを求めて彷徨う近代とゆう時代の都市生活者の魂の寄る辺のなさを問う。

1980年代後期から90年代前半にかけてバブル景気を謳歌していた。古い家は取り壊され新築された。

地価の高騰で大都会の住民は住居を追われ、その後には近代的なビルディングが建てられた。金と欲望の狂乱の中で人々の「所在」はますます稀薄化していった。

土屋は取り壊された一軒分の廃材を用いて作品を作り、捨て去れた家の記憶、忘れ去られた住人の記憶を蘇らそうとした。

彼は人々が物質的な豊かさの代償として失ったものを廃屋から拾い上げようとした。

そこには家の廃材や瓦礫のみならず住人の使っていたテレビや本など生活用品も記憶の魂のように作品に凝縮されていた。

彼はそれらの作品を『沈黙』とか『喪失』とか『虚構』とか名づけた。それらは所在のない生を生きている現代の都市生活者に対するアイロニーでもある。

彼はまた廃材を燃やして灰にした廃材とともに並べ、それを『明暗』と名づけたが、『明暗』とは先の言葉が書かれている漱石の小説の題名である。

あるいは、廃材を燃やしてすべて灰とし、それを家の形をした鉄枠に入れ『不在』と名づけた。

灰は、建材の種類の違いによって白から黒まで鼠色のグラデーションを描いて層となって積み重なっていた。

彼はまた床一面を灰で覆い、あるいは灰を日記に降り積もらせた。

彼が灰を使うようになったきっかけは父親の死であったとゆう。

「父親の遺体を焼いた日、僕はその灰をひとつかみ食べた」と彼は記している。

灰は記憶のエッセンスであり、物質の最後の姿であり、死と深く結びついている。

建物を思わせる灰のブロックが町並みのように並ぶ『都市という廃墟』は阪神大震災の後に作られたもので都市のカタストロフについての土屋の鎮魂歌のように思われる。

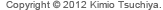

『神話の回復』では土屋は、廃材に変わってコンクリートの瓦礫を用いている。

コンクリートは廃材とは異なりもはや住人の記憶を喚起しない。

それは喪失であり破壊であり、近代の物質文明の繁栄の裏側に影のように寄り添う死の隠喩である。

そして土屋はコンクリートの瓦礫を灰で覆う。これもまた死のメタファーだろうか。

「灰は物質と非物質の中間に位置する」と土屋は語る。

また「生と死の境界は確定できない」とも。

そうして灰は蘇りの象徴ともなる。キリスト教徒の聖灰水曜日。

バリ・ヒンドゥーの儀式の時に体に塗る灰。

そして私たち日本人は枯れ木に花を咲かす「花咲か爺」のお伽話を持っている。

何よりも『神話の回復』のことを暗示している。

しかし神話とはいったい何か。

「神話とは人間の内に潜んでいるスピリチゥアル」(精神的)な可能性の隠喩である」とアメリカの神話学者ジョーゼフ・キャンベルは語っている。

キャンベルが言うように神話が現代人にスピリチゥアルな生きた経験をもたらすものであるとするならば、それこそが「所在のなさ」から私たちを救ってくれる力ではないのか。

土屋は別の作品を『神話の力』と名づけている。

記憶の部屋-未現像の記憶- 2001年土屋は『記憶の部屋-未現像の記憶-』という作品を発表した。そこでは10年前と同じように解体された一軒分の廃材を使って部屋が作られた。その部屋の鉄の扉を開いて中に入ると、観客は乾いた音の洪水に包まれる。細かい通路を抜けて円形の鉄の部屋に入ると、何とそこは300個の形も大きさも様々な時計が時を刻んでいる。時計は円形の壁を埋めつくし天井も覆っている。

2001年土屋は『記憶の部屋-未現像の記憶-』という作品を発表した。そこでは10年前と同じように解体された一軒分の廃材を使って部屋が作られた。その部屋の鉄の扉を開いて中に入ると、観客は乾いた音の洪水に包まれる。細かい通路を抜けて円形の鉄の部屋に入ると、何とそこは300個の形も大きさも様々な時計が時を刻んでいる。時計は円形の壁を埋めつくし天井も覆っている。

土屋は幼年期の記憶を再現することからこの作品を作り始めたという。彼の生家は時計屋で、彼はたくさんの時計が時を刻む中で時間を過ごした。今回の作品も同じ時計を用いているが、時計が置かれる鉄の部屋は、木の部屋の代わりにコンクリートの瓦礫に囲まれている。ここで土屋は個人の記憶の世界を離れて、観客が自分自身と対峙できる場所を作ろうとしている。水の流れにも似たいっせいに時を刻むその音は、大量の情報の洪水に埋もれ日々の生活に追い回される現代人に、自分とは何かを確かめる場所を提供してくれる。

私たちはそこで再び想像力を取り戻すことができる。その音は近代都市の目に見えないカタストロフへの鎮魂であり、生命の隠喩であり、大洪水の後に来る世界への蘇生の祈りでもあるのだ。

第25回サンパウロ・ビエンナーレ2002 大洪水の後で

文:山脇一夫(金城学院大学教授)