REVIEWレビュー

記憶の家に住まうもの

記憶の家―覚醒する時間 2003年

人は、なぜこんなにも多くのものを抱えながら生きているのだろうか。土屋公雄が作り上げた新作「記憶の家」を前にしていると、漠然とだがそんな強迫観念に襲われる。人な何のために生まれ、何処に行こうとしているのか。生と死の狭間で、人は悩み考えながらも生を謳歌しようと旅を続ける。海外でも展覧会経験の多いこの作家が、ある時こんな言葉を口にした。「人は帰る家があるから、旅も楽しい」と。さりげない言葉であったが、実際の経験に伴う言葉でありながらも、それ以上にこの作家精神の奥深くから発せられた気がした。それは、土屋が作家としてのあどけない制作の旅を続けていること自体に関わってくる言葉だ。

土屋の制作活動は、「悲しい人間とは所在のない人間である」という夏目漱石の言葉に触発されたのを機に開始された。それは1970年代末の時代である。日本の現代美術が美術とは何かという根源的な問いに覆われ、混沌とした状況の中からコンセプチュアル・アートやジャンク・アートなどが日本に発生した60年代以後のことである。言うまでもまく、日本のアートの「所在」が問われた時代の後のことであった。1977年日本大学の建築デザイン科を卒業した土屋は、1989年イギリスのチェルシー美術大学大学院を修了し、世界的視野から日本というものを改めて考えさせられたことだろう。以後土屋は「所在」と「記憶」といったテーマで、自身の心の在処と「記憶の断片」としての廃材を紡ぎながら、世界各地に発表の場を求めてジプシーのように制作の旅を続けてきた。

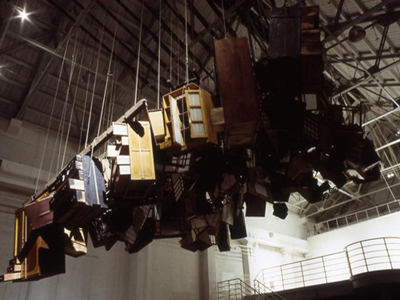

沈黙 1990年土屋にとって廃材という素材は、「所在」を探すために最も必要不可欠な材料であった。初期の80年代には流木や枝を用いながら、半円や円、ピラミッド型などのプリミティブな形態にそれらを積み重ね、神話的イメージの墓碑を作り上げることで、人と自然という両者の関わりを作品化していた。そこには「人類の祖先が真理を本能で得てきた事実を、僕はもう一度回復してみたい。」*1という作家の言葉に集約されるように、現在に蘇る神話のような、美術の力を蘇生させたいという土屋の願いだったのかもしれない。自然の力によって流れてきた廃材たちを積み上げる行為は、原初的な意味で人類の始めに遡るための所在探しであった。

やがて1990年代に入ってからの土屋は家具や建物などの廃材を用いるようになり、素材としての廃材に新たな「人との関わり」という意味を帯びることになる。初めて家具の廃材が作品に用いられたのは1990年に制作された「沈黙」である。家具や廃材やコンクリートの瓦礫は、少なからず現代の人が住まう、あるいは集うために建てられた建造物の一部であり、心の拠り所となる「家」に使われていた素材でもある。人によって建てられ、付加価値を背負わされた建築資材は、人が住まなくなることによって、逆に所在を剥奪される。だが家が壊されようと、その廃材たちの欠片に微かに人の記憶が眠っていることを、土屋は廃材を積み重ねていくことでひとつひとつ確かめていた。

来歴 1991年

記憶のかたち 2000年「家」という形態が作品に初めて登場するのは、1991年に制作された「来歴」であろう。最近発表した作品で言えば2000年に金津創作の森で現地制作された「記憶のかたち」が挙げられる。家の形態は土屋にとって、「地球上、人が創り上げた形の中で、最もシンプルにその所在を示す形態である」*2と明言するように、人が生活している「場」の象徴であり、我々が心の拠り所として帰る「所在」を明確に表す形である。確かに、山深い小道を降りてきた時に、初めて眼にした一軒の屋根のシルエットは、どれほど不安な気持ちを安堵させてくれることだろう。

また家屋の廃材は、時に燃やされ、灰とした作品の中に取り込まれる。灰は燃焼する時間と温度によって、黒からグレーへと色を変え、完全に燃え尽きれば白色になる。土屋は灰の色彩の変化をまるで地層のように積み重ね作品化する。そこには「死と時」が蓄積され、純化していくイメージが思い浮かぶ。

また近年土屋は、廃材ばかりでなく瓦礫に草花と植えることによって、作品に「再生」というテーマを加えている。それは土屋の作品が廃材を積み重ね記憶を呼び起こすという「過去から現在へ」という図式だけでなく、「生きるという現在」を示す新たな展開を見せている。草花が今咲き誇り、視覚的な色鮮やかさや香りを漂わせることによって、刺激的に五感に訴えかけてくる。廃墟にも蘇るものは、新たな命の芽生えであることを見る者に改めて気づかせてくれる。そこには生死を繰り返す、自然界における生命のあるがままの姿が提示されている。

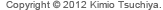

今回土屋が個展会場に選んだ発電所美術館も、廃墟となった煉瓦の建物が美術館に生まれ変わることによって、新たな創造の場となり、人が集う空間として蘇生した場所である。また、先にもふれた土屋のイメージするシンプルな「家」という形態を現存させたような建物が、ここ発電所美術館であった。凹凸のないストレートで垂直な四方の壁と、三角の屋根。単純でありながら機能的なその形は、万人が思い描く「家」というかたちにふさわしいといえる。廃墟から蘇生した家型の美術館。その屋根の中にもう一つの屋根を作りたいというアイディアから、作家の長年の夢であった屋根型に飛行する中吊りの家が実現すべく、この計画がスタートしたのである。

不在 1992年集められた家具や日用品は、総数151点。その場所に住む人々の生活が感じられた方が良いということで、すべて美術館周辺の5つの市や町から集められた。誰もが日常眼にした記憶があり、懐かしさ漂う用品で、家族で言えば3世代にもわたる大正から平成にかけて使われてきたものたちが集結した。家具などを用いた作品は、過去にもスパイラルガーデンで発表した「虚構」などがあるが、日用品だけで作品を組み上げているのは今回が初めてとなる。

家具はすべて滑車で人力によって持ち上げられ、麻紐に近い色に染めた特殊なロープによって吊り下げられた。天井に向かって飛翔するようなイメージにするため、少々傾斜を付けた屋根型に組むべく、綿密な計算によって一本一本のロープの長さが決定される。現地制作中、手の届かない空中での制作にもどかしさを抱えた作家は、指揮棒を手にしながら全体のイメージを把握しつつ「空間の中で立体的なデッサンをしている感じだ」と苦笑しながら語っていた。

家具たちは、屋根の面を出すために密着して組み合わされているわけではなく、すべてバラバラにロープで吊られている。にもかかわらず屋根型に見えるのは、家具のエッジと屋根型のラインとが、どこかでぴったりと重ね合わさっているからである。無数の家具を雑然と組み合わせているようで、実は会場入口から見ると、明確な屋根に形態となって眼前に現れてくる。「記憶の家」というタイトルにふさわしく、記憶の奥底にある闇のような空間から、廃材の塊が屋根とって浮上してくるイメージだ。

記憶の場所'99 1999年彫刻が重力と切っても切れない関係にあるものだとすれば、土屋は「吊るす」ということによって、素材を視覚的な重力から解放し、軽く浮遊感を伴いながら記憶の中に浮かび上がる「家」を創り上げた。しかし、あくまでロープという眼に見える紐で吊るし上げることで、逆に危うい重量感を感じさせる。この二つの相反するイメージの境界に飛行する家は、浮かぶ心地よさと落ちるという危機感との両方のイメージを内在し、放出している。

素材となった家具や日用品たちは、少なからず人と何らかの関わりがあり、様々な思いやエピソードを含んでいるものである。新作「記憶の家」に使われた多くの素材は、ある人が生きてきた証であり、その人が生きてきた時代を映す鏡であり、人間という所在を指漂にも成り得るものである。その廃材に込められた歴史の記憶を引き出す作品造りは、言ってみれば私たち人間の記憶を拾い集めながら、その時代と時代を生きた人間の「所在」探しに他ならない。

ただその物自体が重要であるのではない。あくまで、そこにこめられた人の記憶に伴う思いが、物が存在する以上に人の想像力に訴えてくることが重要なのだ。土屋は、廃材である家具を集積しただけでなく、そこに宿る人の想いを覚醒させる「記憶の家」を、発電所美術館の空間に「建てた」のであり、それを地上ではなく宙に浮いて存在させることで、誰の心にも存在しているような、ぼうっとした記憶の中に蘇る「家」というものを出現し得たのである。

ただ「家」というものを語るとき、その心の拠り所であったはずの「家」、あるいは「家族」というものすら、現代の日本においては崩壊の危機にさらされていることに触れざるを得ない。家を建てるといったことは、数十年前までは一世一代の大仕事であったはずだ。何世代にもわたって使い続けられた家には、確かに人の所在と家族の記憶が詰め込まれ、漂うように存在感がある。近年、特にバブル期の経済成長は著しく、豊かな時代を象徴するように思われたが、建築的な家のことについて触れれば、安価な耐陽年数の低い建て売り住宅を増加させた。このことは、家族の心の拠り所であったはずの「家」という存在が、その価値観を奪われたことを明確に表しているだろう。

虚構 1992年さらにそこに住む現代人も、家屋の質に比例するように精神的な弱さと歪みを抱えながら、どこか病んでいるように思えてならない。世間を騒がせているようなニュースを見れば、家族の絆の希薄さにからむ社会問題が実に多い。建っている家自体が崩壊するのではなく、それ以上に、家族の柱によって支えられていたはずの「見えない家」が脆くも音を立てて崩れ去っていき様子が悲しくも思い浮かぶ。これは何も、作品から直接伝わってくるイメージではないが、そうした妄想を拭いきれないのは、土屋の探し求める「所在」というもの自体が、現代人には希薄なものとして軽視されているからではないだろうか。

土屋は家について語っている。「家は素材の寿命によって消滅するのではない。そこの人間との関係が絶えるときに、あっというまに朽ち落ちるのだ。」*3 所在知れずの現代人が、幻影のような仮の住まいに住んでいる妄想。金と物欲に眩んだ現代人の中に住む、なれの果ての家。恐ろしい迫力で迫り来る、宙に浮かんだ廃棄物の屋根を見て、現代の物流と情報の洪水によって押し流されてきた「仮想の家」を思い悩む。そして、心の拠り所のない放浪者のような現代人が「所在」探しのあてどない人生の旅を続けながら、最後に帰らなければならないのは、現代という時の流れに翻弄され朽ち始めた、この我が家なのかもしれない。

発電所美術館だが、作家は制作中に幾度も語っていた。「美術の持っている力を未だ信じている」と。土屋は、この新作「記憶の家」に込めたメッセージで、21世紀を迎えた現代が孕む問題を密かに訴えようとしている。総重量数トンもある家具たちがロープで吊られているにもかかわらず、大作が設置された会場はしんと静まり返っているように、土屋の作品は静寂の内に、その強いメッセージ性を内包している。

人の都合によって捨てたはずの廃物たちが、逆に天から降ってくるように、人を支配し襲うような感覚。果たしてこの感覚は、スクリーンで見るどんな人類滅亡の危機を描く映画よりも、リアルに人々を襲うのかもしれない。そこではバーチャルではない現実の物が重力に逆らって吊られ、落ちるという危険を伴いながら「死」への恐怖感を意識させる。また逆に私たちは、作品のディティールに見入ることによって、家具達に詰め込まれた一人一人のノスタルジックな物語を思い出し、天から舞い降りてくる懐かしき風景に包まれるのかもしれない。

だが、我々が生きた時代を凝縮した、壮大な記憶の風景に包まれたとき、戦後「死」という現実から逃避し、物の豊かさばかりを追い求めてきたその生き様を顧みないわけにはいかないだろう。いかにい切るか-そのリアルな視点にこそ、我々の所在は立ち現れてくる。

捨てたはずの数々のものたち。甦ってくる無数の記憶。生きた証といえば、この世に残されたものに込めた思い・・・・。死を迎える時、人は一生の記憶が走馬燈のように駆けめぐるというが、この作品は、朽ち始めた時代の記憶を巡る―実在の走馬燈であるのかもしれない。誰もがもっている死への恐怖感と、時代を経たものに宿る「生」の記憶がこの作品には混在している。もしも、この「記憶の家」に住んでいる者の影が見えるとすれば、それは生と死が拮抗しながらも旅を続けねばならない「人という存在」そのものの姿である。

- *1

- 『所在/LOCUS 土屋公雄彫刻作品集』(アトリエ出版社 1992)p34より引用。

- *2

- 展示作業中に交わした、作家と筆者の会話から採用。

- *3

- 『豚と福音』南嶌福音宏著(七賢出版 1997)p18より引用。

土屋公雄展 記憶の家-覚醒する時間 掲載記事

文:長縄宣(発電所美術館 学芸員)