REVIEWレビュー

気配の創出

記憶の家まことに初歩的な疑問なのだが、美術家にとって素材とはいったい何なのだろうかと、この頃ふと思うのである。画家はキャンバスには油絵具、あるいは和紙には岩絵具。彫刻家は木や石、ブロンズやステンレスなどなど、自らに適した素材を駆使して作品を成立させる。美術家の多くがそうやって作品を作りつづけてきたのである。だが、限定された素材に頼るということは、限定されたジャンルの中に閉じ込められるということでもある。素材もまたどこかに危険性を孕んでいることを忘れてはいけない。かつて近代の美術家たちがパースペクティブの呪縛から逃れようとしたように、法則やジャンル、そして素材をも放棄したところから何かがはじまるような気がする。美術とは次なる扉を開こうとした時に、はじめて美術が美術となり得るのかもしれない。限りない美術という地平線を求めようとする作家は常に素材に対する確かな意識をはたらかせるべきなのである。

発電所美術館土屋公雄。美術という定からぬ枠があるとするならば、彼の場合、いかなる区分や分類にも属さない稀な存在である。この作家をあえて分類するならば"立体"という言葉を無理矢理に付すこともできるだろうが、それさえも虚しく響くだけである。素材やジャンルはもちろんのこと、その作品を彫刻や立体といった従来の考え方の中で既定することはできない。だからこそ魅力的なのである。土屋の作品の前に立つとき、その圧倒的な迫力が全身を襲うとともに、知的な迷路へと誘われていくような不思議な感覚にとらわれていく。呈示された物体そのものから得る物質的な感覚と、その物体に秘そむ定からぬ力が脳裏をかけめぐるのである。見る者によって伝わってくる感覚はさまざまであろうが、ひとつひとつの物体が、記憶の深く奥底に眠った何ものかを目覚めさせ、人間の五感を否応なく刺激し、連続的な想像をひきおこす。つまり、土屋の作品の中には本質的なるもの、あるいは根源的な要素が秘められているということである。それはこの作家がヴォリュームとかムーヴメント、量魂としての形態を問題とした従来の彫刻や立体造形といったものを求めていない証しである。土屋は、いかに人間の本質に触れる作品を創出できるかということを常に根底におきながら、別次元の作品を示すための制作をおし進める。土屋が求めてやまないものは、普遍的なるものの本質を探ることのほかならない。このように土屋の制作姿勢は、彫刻あるいは美術そのものを根底から問い直すための作業であり、いかに自身の思想をつらぬき通すかという過酷な戦いでもあった。70年代の日本の美術は、環境芸術、概念芸術、ミニマル・アート、アート・ワークそしてモノ派といった具合に、現代の美術を形成する上での重要な思想が生まれた時でもあった。それらの美術を受け入れた上で、次に何を生み出すのかということは、凄まじい戦いの日々にほかならなかっただろう。80年代に入って本格的な制作を開始した彼は、一貫して「所在」というテーマを追い求めながら、石やコンクリート、家具や廃材といった素材を使って自らの方向性を模索した。そこでは、70年代の美術がかかえていた、客観主義と概念芸術といった問題とは別の、主観と心理性といったものが作品に導入されていた。過去の彫刻からの逸脱において、そのいちばんの武器となりえたのは、素材そのものにあったのかもしれない。つまり、人間が作り出し無用となった物体「廃材」を使った作品を成立させるということは、そこに人間の存在を消すことはできず、物体をめぐるいくつもの想定が生まれ、物質的想像力が作品を形成するということになる。土屋は自らの素材を求めるところから次なる世界へと出発した。それは従来の彫刻を見据えた上であり、彫刻からの逸脱は、ごく必然のことであった。

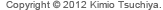

発電所美術館さて、このプロジェクトは、長年土屋の中であたためられてきた構想だと聞く。今、発電所美術館という特異な空間においてその思いは芳醇の時をむかえようとしている。天井の梁から吊るされたおびただしい数の物たち、タンス、机、イス、ベット、それらは有用性を失った、廃材となる物体たちである。美術というジャンルにおいてこれほどまでに廃棄物を使い切った作家はいただろうか。ジャック・アートの旗手セザールは自動車を圧縮し、ティンゲリーはがらくたを寄せ集めた機械を創った。ペンチなどの集積によるアルマン。木片や家具の一部を箱詰めにして黒く塗ったネヴェルスン。思い浮かぶ作家はいるが、眼前の土屋のそれとは比較にならない。そして何よりも作者に与えられたコンセプトが異なる。土屋の場合、オブジェとしての要素は希薄だし、美学的問題をうんぬんするために廃棄物を素材としているわけでもない。ではいったい土屋はなぜ廃材を素材としたのだろうか。ありきたりな言い方をすれば、大量生産の象徴と悲哀、都市環境の反映といった具合に、現代の様相を表現するための手段として、と答えることができるであろうが、それは表面から受ける直線的なとらえ方であり、土屋のいわんとするところは、ひとつひとつの物体に潜む証しを表出するところにある。その吊るされたベビーベットは、今は大人となった誰かが寝ていた。タンスの中には衣類だけでなく、家族の写ったアルバムもきっと入っていただろう。すり切れたソファーの上ではどんなドラマがあったのだろうか。それらには、いくつもの目に見えぬ記憶が刻まれ、確かな人間の存在がひしひしと伝わってくる。土屋は物たちに潜む「気」あるいは「気配」を集結させた作品を発表したのである。それは虚の空間の創出とでもいうのだろうか、物体からの気配を構成するということは「無」の観念につながるものであり、東洋の思想でもあろう。三次元的な立体物そのものの観念に対して、土屋は別の観念を対置させようとしたのである。吊るされた物たちの立体としての実存と、気配といい空虚な非在とが、不思議な対比の中で融合しているのである。だが、その作品の象徴性をもたせるためのものでは決してない。物体たちは方眼紙の上で緻密な計算のもとに配され、重量の安全性とともにロープの長さでセンチ単位で決定されている。そして、寄せ棟様式の屋根の形を吊り物体によって形成するために、どの物体を吊ればいいか、点と線のポイントをどこに置くか、土屋の頭の中で何度もドローイングが重ねられ、物体を構成していく。より造形的な形態を求めようとする土屋の姿勢がそこにある。

人間の最も根源的な部分に作用する土屋の作品は、魂への問いかけとしての制作にほかならない。発電所でのこの大型プロジェクトを終えた土屋は、また次なる構想をあたためつつあるに違いない。その構想を聞くことはできないが、近いうちにきっと新しい展開の姿を見せてくれることであろう。土屋公雄とは、そんな作家なのである。

土屋公雄展 記憶の家-覚醒する時間 掲載記事

文:柳原正樹